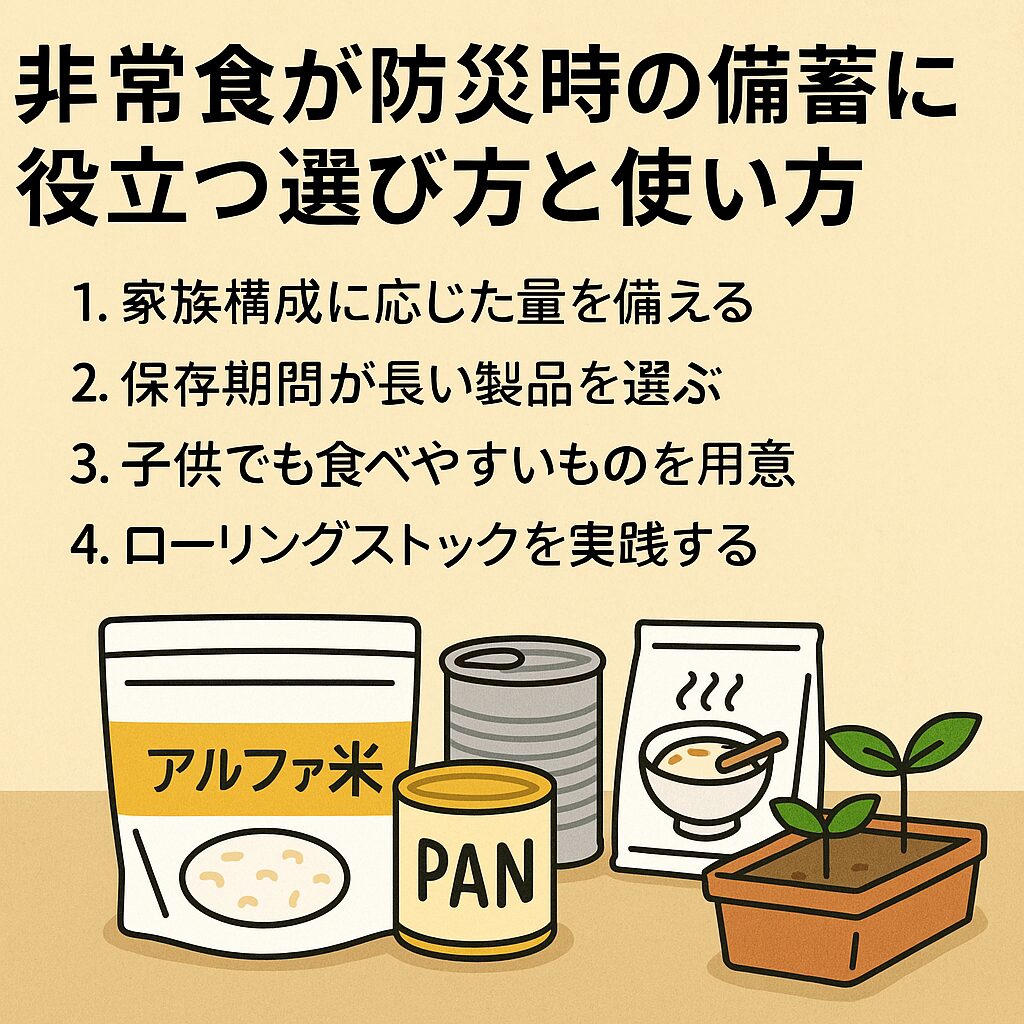

突然の災害が起きたときに備えて、非常食を中心とした防災備蓄の準備はとても大切です。

地震や台風などが多い日本では、いざというときに安心できるよう、日頃から備えておくことが暮らしの安心につながります。

この記事では、「非常食 防災 備蓄」をテーマに、災害時の食料確保方法や備蓄の始め方、続けやすい工夫をわかりやすくご紹介します。

お米などの主食類、保存期間が長い食品、防災非常食の賞味期限の管理方法など、基本からしっかり解説しています。

また、防災グッズの必需品に含めたい食品、防災リュックに入れておきたい軽量タイプ、アウトドアで役立つアイテムの活用法、さらに子供向けやアレルギー対応、美味しいおすすめの非常食まで幅広くご紹介しています。

災害備蓄の食料量や日常に取り入れやすい備蓄の方法もわかりますので、これから始める方にも役立つ内容です。

|

< 記事ポイント >

|

非常食が役立つ防災時の備蓄ガイド

|

災害時の食料の確保の方法を知っておこう

災害が起きたとき、食料を確保できるかどうかは生活の安定を大きく左右します。

ライフラインが止まるとスーパーやコンビニの営業も難しくなり、すぐに食料が手に入らなくなる可能性があります。

だからこそ、事前に備えておくことが必要です。

具体的には、家族構成に応じて3日から1週間分の非常食と水を常備しておくと安心です。

缶詰、レトルト食品、乾麺などは調理の手間が少なく、長期間保存できるためおすすめです。

また、最近ではベランダや室内で育てられる家庭菜園キットも注目されています。

野菜を自分で育てられれば、長期的な食料確保に役立つでしょう。

ただし、保存場所の温度や湿度、賞味期限の確認は欠かせません。

定期的に備蓄品を見直すことで、災害時にも落ち着いて対応できる備えになります。

非常食 保存期間 5年以上 長期保存の選び方

非常食を選ぶ際には、保存期間が5年以上と長いものを選ぶことで、備蓄の管理が格段に楽になります。

特に防災対策として備える食品は、すぐに消費するものではないため、長期保存可能なタイプを優先して選ぶのが基本です。

現在では、アルファ化米や缶詰パン、レトルト食品の中にも、5年〜7年保存できる製品が増えてきました。

これらは製造時に特殊な加工が施されており、常温でも品質を保てるのが特徴です。

パッケージに記載されている賞味期限ではなく、製造年月日と保存年数を確認することで、より正確な管理ができます。

一方で、長期保存食品の中には風味や食感が落ちるものもあるため、試食しておくことも大切です。

また、保存場所は高温多湿を避け、定期的なチェックを行うようにしましょう。

これにより、万が一の際にも慌てず対応できる体制を整えられます。

防災グッズ 一人暮らしの必需品 初心者に最適な食品

一人暮らしの防災対策では、コンパクトで扱いやすい食品を選ぶことがポイントです。

大人数向けの備蓄とは異なり、自分一人が数日間しのげる量を、限られたスペースに効率良く備える必要があります。

まずは、調理不要でそのまま食べられる食品が便利です。

缶詰、レトルトごはん、栄養補助ゼリーなどは保存期間が長く、手軽にエネルギーを補給できます。

特にアルファ化米は水やお湯を注ぐだけで食べられるため、ライフラインが止まったときにも役立ちます。

ただし、内容量が多すぎる食品は、保存や使い切りに不便な場合があります。

小分けになったパックや個包装タイプを選ぶと衛生的で無駄がありません。

また、防災バッグや収納スペースを圧迫しないよう、軽量で場所を取らない食品を選びましょう。

初めての防災準備でも、まずは3日分を目安に用意すれば安心につながります。

管理しやすい食品から始めて、少しずつ備蓄を増やしていくのがおすすめです。

子供向けに適した非常食の選び方

子供向けの非常食は、大人と同じ食品では対応が難しい場面があるため、年齢や体調に配慮した選び方が求められます。

特に小さなお子様がいる家庭では、安全性と栄養のバランスに注意する必要があります。

まず、噛みやすく喉につまりにくい形状の食品が安心です。

やわらかいレトルトのおかゆやスープ類、やさしい味付けの保存パンなどが代表的な選択肢です。

また、保存料や香料が控えめなものを選ぶと、体調が不安定になりがちな災害時でも安心して与えられます。

子供は味の好みに敏感なため、事前に試食して気に入ったものをストックするのも良い方法です。

ただし、お菓子など糖分の多いものばかりに偏らないよう、主食やたんぱく質を含む食品もバランスよく備えましょう。

普段から食べ慣れているものを非常食として用意することで、ストレスを減らし、避難生活の精神的な負担も軽減できます。

家族で相談しながら、子供に合った非常食を準備しておくことが大切です。

お米を中心にした非常食の備え方

日本人の主食であるお米は、非常食としても高い活用価値があります。

腹持ちが良く、エネルギー源として優れているため、災害時の備えには欠かせない食材の一つです。

常温で長期保存ができる種類を選ぶことで、備蓄管理もしやすくなります。

特にアルファ化米は保存期間が5年程度と長く、お湯や水を注ぐだけでご飯が食べられる便利な食品です。

白ごはんのほか、五目ごはんやピラフ風など種類も豊富に揃っています。

また、レトルトパックのごはんも常備しておくと、温めるだけで簡単に食事をとることができ、忙しいときや停電時にも役立ちます。

ただし、炊飯が必要な生米は長期保存には向かず、調理に水や熱源を使うため非常時には不向きです。

保存方法としては、湿気を避けて冷暗所で保管することが推奨されます。

お米を中心に据えた備蓄計画を立てることで、普段の食生活に近い形を保ちながら、災害時にも安心して過ごすことができます。

食べ慣れた味を取り入れることは、心の安定にもつながるでしょう。

防災に備える非常食とその賢い備蓄法

![]()

|

防災の非常食 賞味期限の管理とチェック方法

非常食を備蓄する際、見落とされがちなのが賞味期限の管理です。

せっかく用意していても、いざ使おうとしたときに期限切れでは意味がありません。

そのため、定期的なチェックと入れ替えが必要です。

まず、非常食は購入した日付と賞味期限を記録しておくと管理がしやすくなります。

ラベルに日付を書いたり、スマートフォンのカレンダーにアラートを設定する方法もおすすめです。

特に賞味期限が5年近い長期保存食でも、毎年1回の棚卸しを行うと安心です。

ローリングストックという方法を使えば、期限が近づいた食品を日常で消費し、使った分だけ新しく買い足すことができます。

この仕組みは食品ロスも防げるうえ、常に新しい備蓄が保てるという利点もあります。

定期的な見直しと計画的な消費によって、非常時にも確実に食べられる状態を保つことができます。

ローリングストックとは何か?

ローリングストックとは、日常的に使う食品を少し多めに購入し、古いものから順に消費しながら備蓄を維持していく方法です。

この方法を取り入れておくことで、いざというときに賞味期限切れの非常食しか残っていない、といった事態を避けることができます。

たとえば、レトルトごはんや缶詰、インスタントスープなどを普段の食事に取り入れながら、使った分だけ新しく買い足すようにすれば、常に新しい備蓄を保つことができます。

特別な準備をしなくても続けられるため、防災対策が初めての方にも取り入れやすいのが特長です。

さらに、味の好みや体調に合った食品を選んで備えられるため、非常時でも安心して食事をとることができます。

買いすぎや食品ロスの防止にもつながるため、無理なく防災意識を日常生活に取り入れられる、現実的で続けやすい方法です。

アレルギー対応 グルテンフリーの非常食紹介

食物アレルギーがある人にとって、非常時でも安心して食べられる非常食の確保は重要です。

特にグルテンを避けたい方にとっては、選べる商品が限られるため、事前の準備が欠かせません。

最近では、グルテンフリー対応の非常食が増えてきています。

米粉を使ったパンや麺類、豆を主成分としたカレー、またはフリーズドライの和風スープなどがその代表例です。

パッケージには、アレルギー対応やグルテンフリーといった表示があるため、購入前に必ず確認しましょう。

また、食品によっては製造ラインに小麦成分が混入することもあるため、完全に除去した製品を選ぶには「特定原材料等不使用」の表記がある商品が望ましいです。

このような非常食はオンラインで手に入ることも多く、定期的にチェックして新商品を確認することも役立ちます。

日頃から体質に合った備蓄を進めておくと、災害時の不安も軽減されるでしょう。

非常食 美味しい おすすめ

非常食は、味より保存性が大事と思われがちですが、近年では美味しさを追求した商品が増えており、選び方次第で災害時のストレスを軽減する助けになります。

非常時でも普段と変わらない味を楽しめることは、心の安定にもつながります。

多くの人に好まれているのが、味付きのアルファ化米です。

五目ごはんやカレー味など、種類も豊富で飽きにくく、水やお湯を加えるだけで食べられる手軽さが魅力です。

また、缶詰パンは保存期間が長く、しっとりした食感と甘さで食べやすく、小さなお子様にも人気があります。

さらに、レトルトのカレーや丼ものはそのまま食べられる製品が多く、準備の手間がかかりません。

味のバリエーションも多いため、好みに合わせて選ぶことができます。

事前に一度試食しておくことで、本当に美味しいと感じる非常食を見つけやすくなります。

家族の好みに合わせて選ぶことが、備えの第一歩となるでしょう。

災害備蓄の食料 量はどれくらい必要か

災害時に備えて、どれくらいの食料を用意すればよいか迷う方は少なくありません。

基本的な目安としては、1人あたり「1日3食×3日分~7日分」の食料を備蓄しておくことが推奨されています。

例えば、1人暮らしであれば、レトルトごはん7食分、缶詰5〜6缶、スープやおかず類5袋以上、水は1日3リットル×7日で21リットル程度が基準になります。

家庭であれば人数分を掛け算して考えるとよいでしょう。

ただし、体格や活動量、年齢によって必要量は異なります。

特に子供や高齢者がいる家庭では、栄養バランスにも配慮が必要です。飲料水の量も忘れずに含めておきましょう。

また、賞味期限や収納スペースの制限も考慮して、無理のない範囲から少しずつ備蓄を増やすことが現実的です。

日常の買い物に合わせて備蓄を整えることで、無駄なく継続的な防災対策が可能になります。

アウトドアにも活用できる非常食の特徴

![]()

非常食の中には、アウトドアシーンでも便利に活用できるものが多くあります。

防災用として備えるだけでなく、キャンプや登山でも使える食品を選んでおくと、備蓄と日常の両方で役立ちます。

アウトドア向きの非常食は、まず軽量で持ち運びやすいのが特徴です。

パウチ包装やフリーズドライ製品は省スペースでかさばらず、バックパックにもすっきり収まります。

また、水やお湯を注ぐだけで食べられるアルファ化米やパスタは、調理器具が限られる屋外でもスムーズに食事ができるため重宝します。

さらに、味のバリエーションが豊富な商品も多く、楽しみながら食べられる点も魅力です。

ただし、賞味期限や保管条件によっては、アウトドアでの保存に向かない場合もあるため確認が必要です。

日常でも活用できる非常食を選ぶことで、災害時の備えがより現実的かつ実用的になります。

防災リュック 中身に入れておきたい食品類

防災リュックの準備では、限られたスペースの中でどの食品を選ぶかが重要なポイントです。

非常時に持ち出すリュックには、軽くて栄養価が高く、すぐに食べられる食品を中心に入れておくと安心です。

おすすめは、個包装の栄養バーやゼリー飲料、缶詰パン、レトルトおかゆなどです。

これらは常温保存が可能で、調理不要な点が特に優れています。

中でもゼリー飲料は水分補給と栄養摂取を同時にできるため、体調管理に役立ちます。

ただし、リュックに入れる食品は賞味期限の確認と定期的な入れ替えが不可欠です。

また、食物アレルギーを持つ方は対応食品を忘れずに入れておきましょう。

加えて、スプーンやウェットティッシュなどの食事補助用品も一緒に備えると、避難先での食事がより快適になります。

必要最小限でありながら、しっかり栄養が取れるよう工夫することが、防災リュックを実用的なものにするコツです。

非常食 防災 備蓄を成功させるための15の基本ポイント

|

非常時は突然やってきますが、日々の小さな備えが大切な命と心の安定を守ります。

今日できることから、無理なく、着実に、防災への一歩を踏み出していきましょう。![]()